30 sept Yoann Gourmel et Elodie Royer ヨアン・グルメル&エロディ・ロワイエ

Yoann Gourmel est né en 1980. Il a étudié la médiation culturelle et la communication avant de suivre une formation de curateur à l’université de Rennes. Elodie Royer est née en 1980. Elle a suivi un cursus de cinéma avant d’étudier l’ingénierie culturelle, options métiers de l’exposition et histoire de l’art. Elle s’est ensuite spécialisée en art contemporain à l’Université Paris-Sorbonne et a suivi une formation de curateur.

Après avoir travaillé ensemble à la galerie GB Agency, Yoann Gourmel et Élodie Royer collaborent depuis 2007. Leur première exposition, 220 jours, marque le début d’un travail de commissariat dans lequel l’exposition est envisagée comme parcours et proposition expérimentale. En 2010 ils sont commissaires de l’exposition L’Hypothèse de Crystal à la GAMeC à Bergame en Italie, puis d’un cycle de quatre expositions entre 2011 et 2013 au centre d’art contemporain Le Plateau à Paris.

Lors de leur séjour à la Villa Kujoyama de janvier à juin 2011, Yoann Gourmel et Elodie Royer ont mené des recherches sur le mono no aware, principe littéraire et esthétique japonais que l’on peut traduire par « le sentiment des choses ». En regard de ce concept, ils se sont alors intéressés aux artistes japonais des années 50-70 liés à l’art conceptuel et à la performance.

Ils ont collaboré avec le groupe The PLAY, découvert lors de leur séjour, pour la réédition d’un ouvrage : The Play, Big Book.

Leur séjour à la Villa Kujoyama est aussi à l’origine de plusieurs expositions au Plateau – Frac d’Île-de-France, notamment Le Mont Fuji n’existe pas en 2012.

Entretien avec Yoann Gourmel et Elodie Royer

Avril 2015

-Quelle était votre connaissance de la culture japonaise, en particulier de la scène artistique moderne, en arrivant au Japon ? Comment s’est déroulé le travail des 6 mois à la Villa Kujoyama ?

Lors de notre résidence, nous avons mené des recherches sur le mono no aware, que nous avons tenté d’utiliser comme outil conceptuel pour réfléchir et analyser un certain nombre de pratiques artistiques contemporaines. Le mono no aware, que l’on peut traduire par « le sentiment des choses », définit les émotions qui naissent en nous au contact des faits et des choses comme le seul moyen d’en connaître leur substance. On ne connaîtrait ainsi le « cœur des choses » qu’à travers les sentiments qu’elles éveillent en nous.

En cherchant dans les rares études traduites sur le sujet mais surtout en discutant sur place avec des artistes, des critiques d’art et des commissaires d’exposition, ce que nous prenions pour un concept esthétique s’est peu à peu transformé en un sentiment diffus n’existant que dans la rencontre entre un sujet et un objet dans une situation donnée, semblable en ce sens à l’expérience que l’on peut faire d’une œuvre d’art. A rebours d’une conception de l’œuvre basée sur des images ou des objets achevés et immuables, le mono no aware s’attache aux éléments mobiles, mortels et éphémères par essence. Selon cette acception, l’art ne s’incarne donc pas tant dans un objet extérieur (une peinture, une sculpture, etc.) qu’il existe dans ce sentiment fugace né d’une situation particulière à un moment donné.

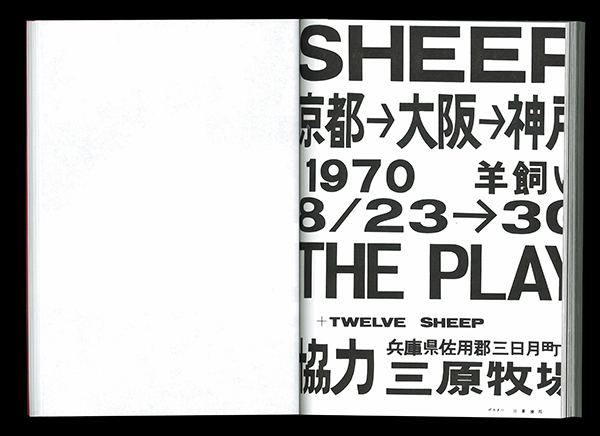

En regard de ce sentiment, nous avons mené des recherches sur des artistes et des collectifs japonais des années 50 à 70, liés en particulier à l’art conceptuel et performatif : The PLAY, Mono-Ha, Jikken Kobo, Hi Red Center, Jiro Takamatsu, Mieko Shiomi, etc. mais aussi sur des artistes plus contemporains : Yuki Kimura, Shimabuku…. Cette recherche s’est traduite par des entretiens avec des artistes avec lesquels nous sommes toujours en contact aujourd’hui. Les textes de l’historienne de l’art Reiko Tomii ont également été importants. En parallèle, nous nous sommes intéressés à des artistes aussi éloignés que James Lee Byars ou Bruno Munari pour qui l’expérience du Japon a été déterminante.

Tout au long de notre résidence, nous avons par ailleurs documenté cette recherche via une correspondance (envois de lettres, d’images, d’objets…) avec des artistes en France et à l’étranger.

– Comment en êtes-vous arrivé à produire l’ouvrage The Play, Big Book, avec les membres du groupe the PLAY ?

Nous avons découvert le travail de The PLAY à l’occasion de l’exposition collective « Kaza Ana / Air Hole: Another Form of Conceptualism from Asia » au National Art Museum d’Osaka en 2011. Nous avons rencontrés différents membres du groupe et avons décidé de les inviter à participer aux expositions que nous préparions à Paris.

L’idée de rééditer leurs ouvrages et de les compléter avec la documentation de leurs actions jusqu’à aujourd’hui est venue plus tard quand nous avons montré ces livres aux graphistes Coline Sunier et Charles Mazé. Nous avions publié des textes sur The PLAY dans plusieurs numéros de leur revue △⋔☼ qui se poursuit aujourd’hui sur Internet . Ils nous ont alors proposé d’imaginer une réédition des deux livres qui étaient quasiment introuvables en dehors du Japon. Avec The PLAY, nous avons décidé de réunir ces deux livres en un seul en conservant toutes leurs caractéristiques (format, mise en page, etc.) et en les complétant avec la documentation de leur travail jusqu’en 2014. Ce Big Book de presque 800 pages est ainsi un livre exhaustif de leurs activités de 1967 à 2014.

– Vous avez été commissaires de quatre expositions au Plateau. Comment ce cycle a-t-il été influencé par votre séjour au Japon ?

Les recherches que nous avons effectuées au Japon ainsi que les rencontres qu’elles ont provoquées continuent d’inspirer nos projets. Ce fut particulièrement le cas dans le cadre du programme de quatre expositions que nous avons réalisé au Plateau, Frac Ile-de-France de 2011 à 2013. Notre première exposition Le Sentiment des choses, présentée en 2011, tout comme l’exposition Le Mont Fuji n’existe pas en 2012 étaient étroitement liées à ce temps de travail au Japon.

Le Mont Fuji n’existe pas a pris pour point de départ la légende qui veut que le mont Fuji soit visible de n’importe quel endroit du Japon. Lors de notre résidence à la Villa Kujoyama, nous avions cherché à vérifier cette hypothèse. On nous avait dit qu’on pouvait l’apercevoir depuis la vitre du train pour aller à Tokyo. Que par temps clair, il se dévoilait depuis les étages de certains immeubles de la ville. Que dans la région des Cinq Lacs, on ne pouvait pas le manquer. Qu’en prenant tel train, tel bateau, tel téléphérique, nous étions assurés de le découvrir. Nous n’avons pourtant rien vu du mont Fuji. L’expérience de sa contemplation disparaissait chaque fois derrière d’épaisses couches de brume. Remplacée par les couches plus épaisses encore de sa représentation, dessinée, photographiée, sculptée. Reproduite sur des estampes, des affiches et des cartes postales, dans des jardins zen, sur des menus de restaurant et des billets de banque. En se substituant à son expérience, sa présence permanente et symbolique est venue confirmer la légende : le mont Fuji est visible de n’importe quel endroit du Japon. Partout et nulle part à la fois. Autant dire qu’il n’existe pas.

Cette assertion paradoxale est devenue une piste de travail et de discussions avec des artistes de différentes générations et nationalités privilégiant un rapport à l’œuvre comme processus, expérience vécue et partagée. Cette relation à l’art en mouvement constant, en dehors des modes et de la nécessité de produire un objet qui soit « d’art » était au cœur de cette exposition. Un art discret, échappant à toute ostentation ou spectacularisation, au profit d’actions menées dans le quotidien au-delà de leur représentation, voire de leur exposition. Sans finalité, l’œuvre d’art est alors partout et nulle part à la fois, dans son objet, son expérience, son souvenir.

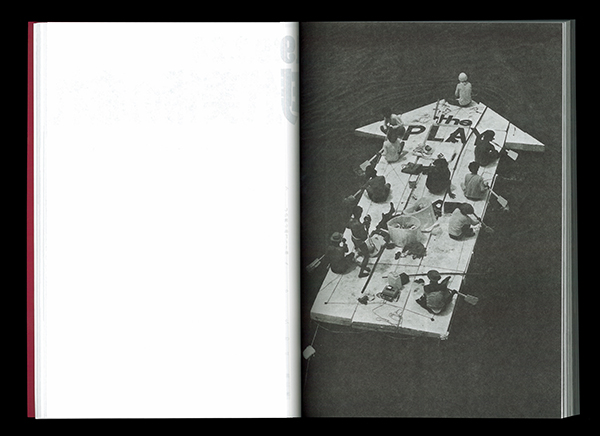

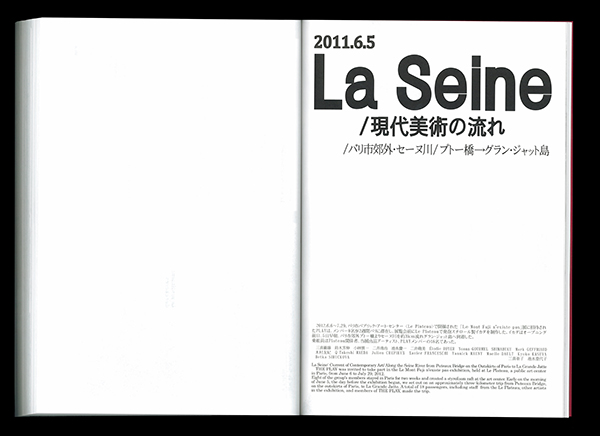

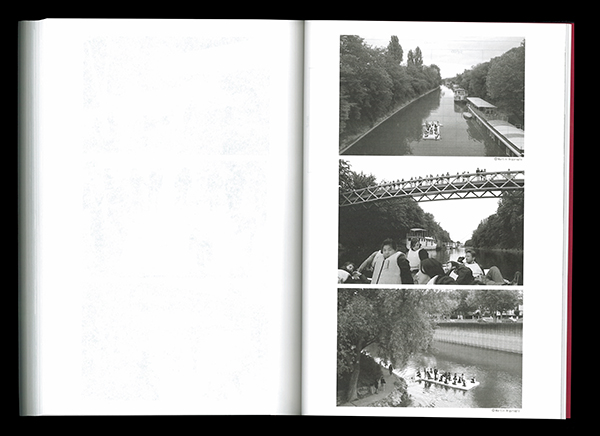

En ouverture de l’exposition, nous avons poursuivi sur la Seine l’action Current of contemporary art de The PLAY, réalisée pour la première fois entre Kyoto et Osaka, le 20 juillet 1969.