30 sept Bertrand Gauguet ベルトラン・ゴーゲ

Bertrand Gauguet est musicien et docteur en histoire de l’art. Depuis le début des années 2000, il est présent comme saxophoniste sur la scène européenne des musiques expérimentales et improvisées.

Il compose également de la musique électronique pour la danse, la radio, la vidéo et le cinéma. En parallèle, il enseigne les pratiques artistiques sonores et l’histoire de l’art contemporain à la Haute école des arts du Rhin.

Bertrand Gauguet a séjourné à la Villa Kujoyama de juillet à décembre 2011. Son projet portait sur le précepte bouddhiste Ichi Nyo Suizen : souffler et méditer ne sont qu’un seul et même geste. Pendant son séjour, Bertrand Gauguet a appris le shakuhachi (flûte droite en bambou) auprès d’un maître qui lui a enseigné le répertoire honkyoku (morceaux de musique écrits par des moines zen dès le 13ème siècle) et lui a permis d’expérimenter le suizen. S’imprégnant de la culture et de la scène électroniques japonaises il a entamé, lors de sa résidence, son deuxième album intitulé Shiro, sorti en 2014.

Bertrand Gauguet a collaboré avec Christian Merlhiot, cinéaste résident à la même période, en composant la partition sonore de ses films Slow Life (réalisé à la Villa Kujoyama) puis Ningiuq.

Entretien avec Bertrand Gauguet

– Pourquoi aviez-vous eu envie de participer au programme de résidence de la Villa Kujoyama ?

D’abord je voulais partir… loin. Je voulais vivre une expérience de décentrement, de dépaysement. En cela le programme de la Villa Kujoyama répondait parfaitement à ce souhait. Mon projet initial était nourri par le désir d’approcher une autre culture sonore et musicale, notamment à travers le Suizen (Zen par le souffle) que j’espérais expérimenter en lien avec ma pratique du saxophone. Il y avait aussi le projet de marcher pour collecter des sons et m’imprégner de toute une culture de l’électronique Made in Japan.

C’était ma première fois au Japon. Depuis l’adolescence, ce pays et sa culture me fascinent. Plus particulièrement sa musique traditionnelle comme le Gagaku, la musique d’accompagnement du Nô ou encore le honkyoku qui est un répertoire solo pour le shakuhashi (flûte en bambou). C’est ce rapport au temps et à l’espace si particulier dans la musique japonaise qui m’intéresse. Je voulais l’approcher. Ensuite il y a aussi la littérature, le cinéma, les jardins, la cuisine, la technologie…

– Quelles techniques musicales avez-vous découvertes au Japon ? Comment votre travail a-t-il évolué ?

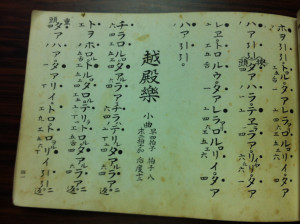

Durant la résidence, j’ai étudié le shakuhachi et son répertoire auprès de Kurahashi Yoshio qui vit et enseigne à Kyôto. J’ai appris à jouer de cet instrument et à lire les partitions qui reposent sur d’autres systèmes de notation que ceux de la musique occidentale. Bien que le saxophone et le shakuhachi soient l’un et l’autre des aérophones, la technique du souffle est sensiblement différente et ce sont deux cultures instrumentales totalement éloignées. Ce qui m’a intéressé, c’est de pouvoir transposer sur le saxophone non pas des techniques propres au shakuhachi mais plutôt un état d’esprit, une autre pensée de la musique et du son en particulier.

Durant la résidence, j’ai étudié le shakuhachi et son répertoire auprès de Kurahashi Yoshio qui vit et enseigne à Kyôto. J’ai appris à jouer de cet instrument et à lire les partitions qui reposent sur d’autres systèmes de notation que ceux de la musique occidentale. Bien que le saxophone et le shakuhachi soient l’un et l’autre des aérophones, la technique du souffle est sensiblement différente et ce sont deux cultures instrumentales totalement éloignées. Ce qui m’a intéressé, c’est de pouvoir transposer sur le saxophone non pas des techniques propres au shakuhachi mais plutôt un état d’esprit, une autre pensée de la musique et du son en particulier.

L’écriture de l’album Shiro, lors de mon séjour à la Villa Kujoyama, est également née de la pratique du Suizen. Il s’agissait de faire se croiser les recherches que je développe au saxophone depuis une quinzaine d’années avec ce que j’ai pu découvrir en étudiant le honkyoku. Shiro est notamment construit sur le phénomène des battements acoustiques.

– Quelle influence a eu ce séjour sur la suite de votre travail ? Quels liens entretenez-vous aujourd’hui avec le Japon ?

J’ai pu aborder le répertoire du honkyoku et m’approcher du suizen qui était vraiment la dimension qui m’intéressait. Ainsi j’ai pu ressentir une autre conception de la musique.

Je suis retourné au Japon en septembre 2013. J’ai pu faire deux concerts à Tokyo avec des musiciens que j’avais rencontrés la première fois. Je garde un lien très fort avec le Japon, c’est un pays qui, dans ses paradoxes, me questionne. C’est un pays où j’aime me trouver.