27 sept Jean-Baptiste del Amo ジャン=バティスト・デル・アモ

Jean-Baptiste del Amo est écrivain. En 2006, il a reçu le Prix du jeune écrivain de langue française pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir d’une expérience au sein d’une association de lutte contre le VIH en Afrique. En 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, est paru chez Gallimard et a reçu, en 2009, le Prix Goncourt du premier roman. La même année, l’Académie Française lui décerne le prix François Mauriac. Jean-Baptiste del Amo a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2010-2011. Il a publié deux autres romans chez le même éditeur, Le sel (2012) et Pornographia (2013).

Jean-Baptiste del Amo a résidé à la Villa Kujoyama de janvier à juin 2015. En regard de la tradition du bouddhisme Zen très présente à Kyoto, son projet était d’explorer le rapport au corps, à la mort, à l’érotisme et à la violence dans la culture et la littérature japonaise. Cependant, suite à sa rencontre avec un maître artisan, spécialisé dans la sculpture des masques Nô, il a réorienté son projet de recherche et a consacré son séjour à apprendre la confection de masques. Au-delà d’acquisitions de techniques et d’une familiarisation à cet art, ce travail a été la base de nombreuses réflexions sur la différence d’approche, en France et au Japon, des pratiques artistiques, sur la place de l’innovation et sur la force de la tradition dans certains domaines de création.

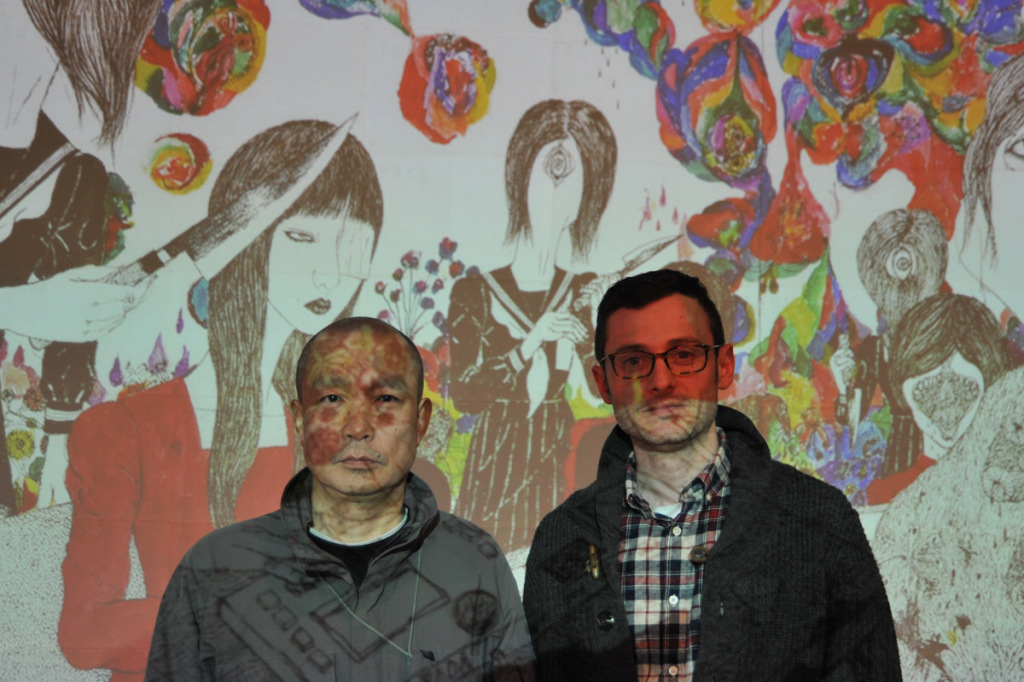

Pendant sa résidence, Jean-Baptiste Del Amo a donné à la Villa Kujoyama une conférence avec Daisuke Ichiba, mangaka. Il a également réalisé des lectures musicales avec Sébastien Grandgambe, musicien, à Kyoto et Yokohama.

Extrait du compte-rendu de résidence de Jean-Baptiste del Amo :

Le travail du masque commence avec un bloc de bois, de forme rectangulaire, qui est d’abord dégrossi à la hache et à la scie, puis au marteau et aux grandes gouges. Ensuite, le bloc est travaillé avec une série de gouges plus fines et de « patrons » qui permettent de faire coïncider la superficie du bloc ces repères extérieurs. Après ce travail, relativement long, durant lequel l’arrière du masque est aussi creusé de façon à trouver la juste épaisseur, il est lissé à la gouge plate, puis poncé. Vient ensuite l’étape de la peinture, qui utilise une série de matériaux (à ma connaissance peu utilisés en France, mais très courants dans la peinture japonaise) issus de matières premières d’origine animale et minérale. Plusieurs sous-couches de poudre de nacre d’huître sont peintes sur le masque, tandis que l’arrière est traité avec une forme de vernis visant à préserver le bois des dommages du temps. Des pigments minéraux sont ensuite mélangés jusqu’à obtenir une base servant à reproduire la couleur du teint. Ensuite, vient tout le travail des ombres, à l’aide de petits morceaux de tissus trempés dans une peinture à l’eau très diluée. L’encre traditionnelle utilisée pour la calligraphie sert quant à elle à la peinture des cheveux, des dents (souvent noircies, comme il était d’usage dans l’aristocratie japonaise de l’époque Heian), des cheveux et des yeux. Enfin, l’encre rouge est utilisée pour les lèvres.

Les petits japonais apprennent visiblement, dès l’école primaire, à manier les outils pour la sculpture du bois. Pour ma part, je n’avais jamais touché une gouge de ma vie. C’était donc un véritable défi. À vrai dire, je n’espérais aucun résultat. Je pensais simplement que ce serait une expérience inédite, mais j’étais à peu près convaincu d’être tout à fait incapable de sculpter un masque ! Pour le premier, Nakamura sensei m’a demandé de choisir celui que je souhaitais réaliser. J’ai choisi le masque de Chûjo, le premier masque du Nô que j’ai connu (j’ai malheureusement oublié dans quelles circonstances), et que j’avais d’ailleurs cité dans un de mes précédents romans, Pornographia, parce qu’il incarne selon moi l’expression parfaite d’une peine sourde. Je me suis pourtant vu attribuer le masque de Ko-omote, « petit visage », représentant la beauté parfaite d’une jeune fille, sans doute plus facile pour un premier essai.

Durant trois mois, j’ai donc travaillé le masque de Ko-omote, avec l’aide et les conseils de Nakamura sensei. Je me suis rapidement passionné pour cet exercice. Cet apprentissage est d’abord venu rythmer ma vie à Kyoto et à la villa. Chaque vendredi et chaque samedi était consacré à la sculpture. La vie de l’atelier est très agréable, très chaleureuse, assez éloignée des représentations que l’on peut avoir de la discipline de l’enseignement japonais. Je me suis pris de sympathie pour mes camarades d’atelier, ce qui a, je crois, été réciproque, malgré notre difficulté à échanger. Souvent, les gens s’adressaient à moi en japonais, et je répondais en français ou en anglais, dessinant parfois sur un carnet pour me faire comprendre. Je me suis retrouvé dans une position d’étranger et d’observateur-observé. Ils étaient très curieux qu’un français puisse s’intéresser à cette pratique et, au fur et à mesure des séances, venaient observer et commenter l’avancée de mon travail.

Un des aspects qui m’a questionné, dans la transmission de cet art, est celui de la répétition. Alors que notre esthétique occidentale et notre histoire de l’art s’inscrivent plutôt dans une tradition de la rupture, j’ai mieux compris l’intérêt de la répétition du geste (les masques existent depuis des siècles, ils sont reproduits selon des techniques identiques), propre aux arts japonais, et la beauté qui peut résider dans la nuance et l’intention. Cette notion « d’imitation » est aussi présente dans le bouddhisme, et dans sa transmission : la répétition des gestes, des rituels, comme base de réflexion sur l’instant présent. Le zen dit que « tout est zazen », y compris les tâches les plus quotidiennes telles que manger, marcher, s’asseoir… Par de nombreux aspects ; l’approche de la sculpture du masque ne se révélait finalement pas si éloignée de l’enseignement bouddhiste. Après mon retour en France, j’ai vu un reportage sur Eiheiji, le temple fondateur de la secte Soto, au Japon, et sur son grand-maître, Ekiho Miyazaki, parlant de son apprentissage auprès de son propre maître, et qui me semble dire aussi beaucoup de l’intention de la reproduction dans l’art japonais : « L’apprentissage commence par l’imitation des autres. Imitez quelqu’un pendant toute une journée et cette imitation ne vaudra qu’une journée. Si vous imitez cette personne pendant deux jours et pas plus, cette imitation vaudra deux jours, mais si vous continuez d’imiter cette personne pendant toute votre vie, alors l’imitation devient vraie. » Ainsi, il est aussi possible de trouver la voie d’une singularité par l’imitation et la reproduction.

Nakamura sensei m’a aussi souvent parlé de l’ambiguité japonaise : l’idée qu’un bon masque n’est pas prisonnier d’une seule émotion, mais se situe au croisement de plusieurs sentiments. Lorsque nous parlions de ce que m’inspiraient les masques, je les percevais souvent de façon trop univoque : celui-ci m’évoquait la colère, celui-là la tristesse, cet autre la bonté… En réalité, chaque masque possède plusieurs facettes que le sculpteur est supposé éprouver pour réussir à transmettre l’expression juste du masque. En tant que lecteur puis romancier, j’ai une affection particulière pour les personnages ambigus, les anti-héros, les caractères complexes. Cette approche du masque m’a donc beaucoup parlé. On pourrait croire, par ailleurs, que le port du masque dans le théâtre Nô fige une expression. En réalité, ces masques ont la faculté d’offrir toute une palette très fine d’expressions en fonction de leur inclinaison, du jeu de la lumière.

Enfin, le rapport au bois m’a touché : le bloc à partir duquel on sculpte a une véritable valeur, car il provient de l’arbre. On ne renonce donc pas à le travailler avant d’être parvenu à en tirer le meilleur, malgré les erreurs, les hésitations. Pour un romancier, c’est une précieuse piqûre de rappel, sinon un enseignement. Au même moment, je terminais un long roman, dont l’écriture m’a pris 4 ans et au cours de laquelle j’ai connu des moments de grand découragement. L’atelier a soutenu mon effort sur ce texte en parallèle. A de nombreuses reprises, j’ai eu l’impression d’avoir gâché le bloc de bois, d’avoir trop creusé, d’avoir commis une erreur. A chaque fois, je m’étais trompé, je ne voyais pas le potentiel du bloc : il fallait en réalité creuser plus profond…

J’envisage de transposer cette expérience en littérature, même s’il est encore trop tôt pour que je sois en mesure de tirer tous les enseignements de ces six mois et de me plonger immédiatement dans un travail d’écriture.