2017年、ヴィラ九条山25周年に際して、20世紀の日仏2国間の知的歩み寄りや、1992年にスタートした、ヴィラ九条山レジデンスプログラムを経験したアーティスト達の行程を振り返る一連のイベントを開催します。

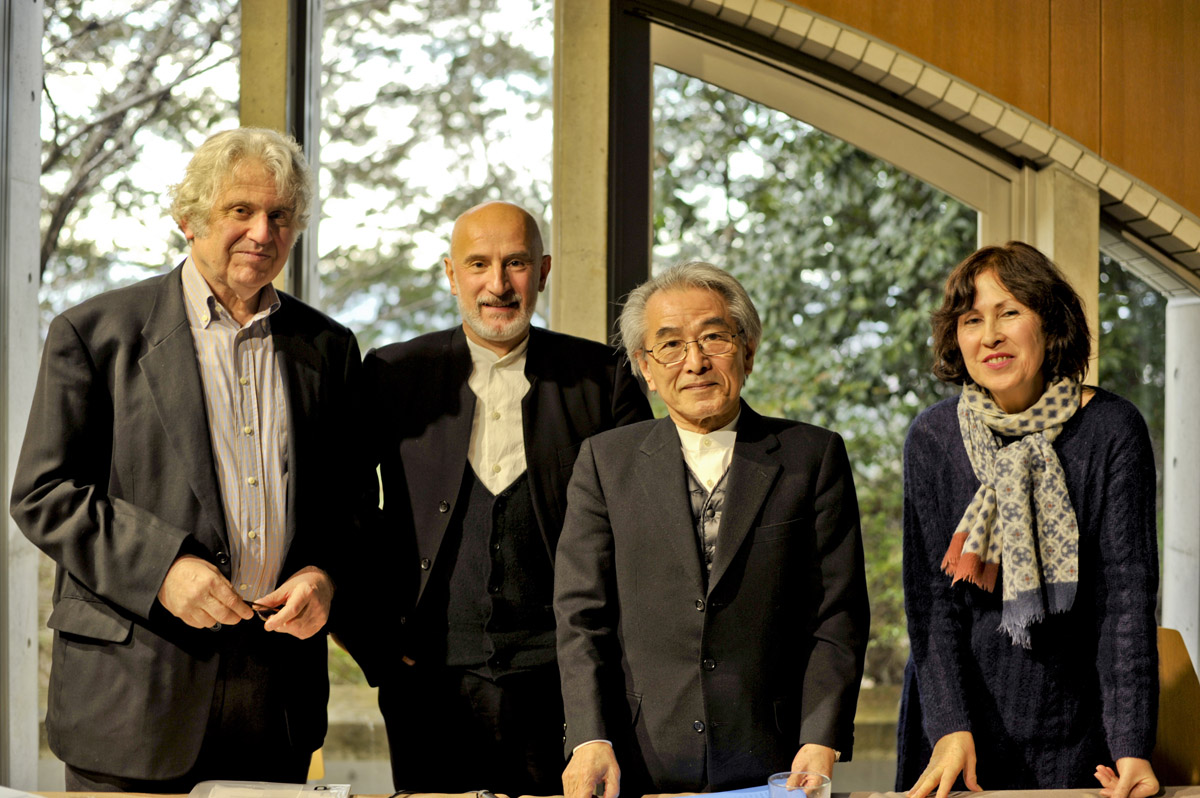

2017年1月21日(土)、ポール・クローデル研究者であり、作家、そして、ヴィラ九条山の初代館長であるミッシェル・ワッセルマン氏と、友禅染色家で、重要無形文化財保持者、またヴィラ九条山の政策委員でもある森口邦彦氏をお迎えしました。

ミッシェル・ワッセルマンは、森口邦彦氏の作品、そして、京都市での、芸術的、文化的「指導者」としての森口氏の立場を考察して、ヴィラ九条山建設につながる80年代末の文化環境や、ヴィラ九条山の初期について語りました。

森口邦彦氏は、フランスでの芸術研修と、自身の経歴に影響を与えた師匠達について語りました。また、自身の作品、絵画作品や着物の模様の特徴的な構成を紹介し、ヴィラ九条山開館数年後にオープンし、自身が初代館長を勤めた、京都芸術センターの設立について説明しました。

五十余年前

1959年わたしは京都市立美術大学の日本画科に入学、前衛芸術が胎動していた当時の美大では僕 の居心地は悪く、今ひとつ自分の求めるものが見えないまま、世情は60年代の安保闘争に混乱す るもこれにも乗りきれず、夜は関西日仏学館に通い、フランス語の勉強を始めた。きっかけは59年秋に見た ルーブルを中心とするフランス美術展だったと思うが、1963年フランス政府給費 留学生試験に幸運にも合格(こんな形でしか留学なぞは夢の又夢の時代だった)。卒業後、63年8月ル・ カンボージュ号にて渡仏。

パリ国立高等装飾美術学校に第二学年に入学、スタジエールではなく、普通学生として全教科を 履修したほうが、面白そうだとの先輩の助言に従い、建築を中心にインテリアや家具などのデザ インに二、三年生を過ごし、四年生で専門にグラッフィック・デザインを専攻しました。基礎の 科目が充実していたことがまず素晴らしかった。木炭デッザンにはじまりルーブル美術館での模写、粘 土による人体制作など午前中は月曜日から土曜日までこれらに徹し、毎月の提出が滞ると次の学年に進級できない仕組 みは厳しかったが、刺激的でした。マルタン、オリコス両教授の人体塑造(じんたいそぞう)の 授業は難しかったけれど、後年に友禅着物の造形を考える上では、とても役立つのだが当時は思 いもよらなかった。ジャン・ヴィドメール先生のグラッフィックはバウハウス直系のもの、アド リアン・フルチガー先生のタイポグラフェィは当時の最先端(IBM)に有ったもので、今もって造形の 基礎となるところを教わったと思う。

66年7月卒業、内定していたフランスでの就職の保証人になって貰おうとバルチュス(ローマの ヴィラ・メデチー・アカデミア・ディ・フランチアの館長でした)に電話、直ぐにローマにくる ようにと招かれるままに滞在すること六ヶ月、もちろん就職はせず、「帰れる国のある人は、帰 って自国の文化の中で自己を見出すべきだ」とのバルチュスの示唆、父華弘の友禅作品が大好き だった彼は、あとを継ぐべきだと諭してくれました。66年12月末に帰国、67年正月から修練が始まった。

父の工房での研修は 伝統的な「技」、きものという「形式」の学習から入るのだが、「技」「形式」といってもそれは多岐にわたるもので、手をつけ始めた時の`残感は忘れられない。もちろん思い通りに手が動くはずはないのだが、いきなり作品制作をはじめた。(師匠の息子だから許された、昔の弟子入りの年齢からすれば十年近くおそいスタートなので)。動く手ができることに合わせたデザインを考える、つまり「技」の稚拙さを補う意匠(デッサン)を考え

ることになる。先人の作った優品をまねる「技」もなかったが、又その「気」もなかったので、今迄見たこともないような友禅模様が出来てくる。

女性がここぞと言う機会に自分を美しく装いたいと思って着られる友禅の着物(晴れ着)は、そ れが生まれた江戸時代には、あたかも時代を先取りするかのように、あるいは時代の証言者であ るかのように、[貞享、元禄、正徳、、、文化文政]と時代の名前のはいた友禅模様が作り出され 、出版文化の隆盛と供に史料も沢山残されている 。残された名作からは、それから教えられることは限りなくあっても模倣す るものではない、それらを作った工人なし得なかったところを、われわれは求めなければならな い。

友禅のこの「技」にしてこの「意匠」と言える現代のお手本は、一番近くにいる父だった。実 に大胆で洒脱な表現な試みを目の前で積み重ねていて、しかも駆使する「技」は格段の高みにあ ったので、私としてはそれを真似ることなぞ考えも及ばず、父も未だに手をつけていない、そし て私にしかできない世界が有るのではないか、たいへん高慢に聞こえると困るのだが、そのよう に有りたいと願っていたし、それこそが、「伝統の継承」なんだと考えていた。そしてつたない 「技」で作った第1作「光」が第14回日本伝統工芸展に入選したのだった。

日本伝統工芸展で 私は染色家としてデビューし、そこで多くを学び励ましを受け自分自身の 世界を投影できる場としました。日本伝統工芸展は今も、毎年秋から次の春にかけて全国11カ所 で開催される公募展で、1950年文化財保護法に則る厳しい鑑審査に合格してものだけが展示される。

自分にしか出来ないこと(正確にはこれしかできない)をしても何とか伝統の中で役に立てるの かも、自分を活かせるはないかと思ってしまった。さらにそのコンクールへの参加は続き、早々と受賞する に至ってその思いは益々強くなる。

友禅の着物は、古くから生活空間に飾り、着る本人も家族もみんなが堪能し、着る人の幸せを 願う場を作って来た。だから平面の絵画的な表現の出来映えを重んじるところが強いのだが、 図柄が美しいことと、それを着れば美しく装えることは同じではない。図柄は身体の立体性によ り添い、溶け合って、所作、動作に美しく関わりあうべきではないのか、このことが私の友禅の出 発点であり立脚点でもある。二次元で考え制作するのだが、三次元、四次元と頭の中で往来させ ながら原案を作り出します。

この原案を考える過程は、実際に制作する「技」の過程と不二一体のもので、「白上げ」、「堰出 し」、「糸目線上げ」、「蒔糊」、「地抜」それぞれの「技」は独自の表現力を持った友禅技法 で、単独でも組み合わせでもきるが、わざ自慢の場になってはいけない、意匠のためのわざであることが 肝要であろう。

こうして生み出される友禅の着物の[美]はそこで完結しない。ひとりの女性に着られ、つまりひ とりの人格とかかわり、それに「馴染」み、「別のもの」になると言うか、それを作った作者の ものから、もうひとりの表現者のものに変身する。最も幸せな状況でそのきものが役目を果たせ たとすれば、それは、その女性に逢った人達から、「とても美しい人とたのしい時を過ごした」 との印象が残るだけで、色や意匠については記憶に残らないものなのです。

さらにその役目を果たした「きもの」が、美術展の陳列ケースの中で新しい役目を持ったとすれ ば、色彩と形態が作りだす造形の世界として、あるいはそれにまつわる人物や物語を空想させて 人の心を引きつけることができる。造形物としてこれほどに「たくましい」あるいは「したたか な」ものが他にあるでしょうか。

森口邦彦氏

三十年後

私が京都にやって来たのは1986年、随分前のことですが、実は京都にくる前には東京にも住んでいました。若い教員として東京外国語大学、そして東京芸術大学で教えていたのです。ご存知のように芸大には美術学部も音楽学部もあります。その後東京の日仏会館で日本の伝統演劇の研究を行いました。実はもともとその研究のために私は日本に来たのです。そして東京での最後の四年間は東京日仏学院でフランス文学を教えていましたが、それは実は本来私のの仕事です。その他に、東京では私の学生であった芸大卒の若い歌手や、東京室内歌劇場のプロの歌手を使ってオペラの演出も始めていました。その頃、フランス外務省が私に関西日仏学館の館長のポストを打診してきました。京都で働くことは日本学者の夢です。ところが日仏学館の評判は良いものではありませんでした。建物は老朽化が進み、灰色でくすみ、文化活動はほとんど行われていなかったのです。私はパリのフランス外務省文化交流局に赴き、一体何を望んでいるのかと訊ねました。彼らは京都の山手の九条山という所に建っていた日仏学館発祥の地について話してくれました。この場所はもう半世紀ほど見捨てられていて、再利用を考えていましたが、その目的は何なのか彼らもよくわかっていませんでした。おそらく建設資金は関西にいるフランス贔屓の日本人が出してくれるだろう、と確信していました。わたしの仕事は、このプロジェクトの知的内容とそのためにどんな建物が必要かを考えることでした。

私の特技は日付を記憶するというものですが、関西日仏学館に着いたのは1986年9月21日でした。雨が降っており、非常に老朽化の進んだ建物に入って行きました。色は汚い灰色でしたが、それは私の青春のパリを彷彿とさせる建物の色だったのです。ドゴール大統領の文化大臣であったアンドレ・マルローが建物の表面の洗いを義務的にさせる前の色だったのです。関西日仏学館は内装も痛んでおり、建物はカビ臭く、ところどころに青いものが置いてありました。それはプラスティックのバケツで、テラスの雨漏りを受けるものでした。しばらくして、庭に落ちている物が、屋根から剥がれ落ちたコンクリートの塊だと分かり、びっくりしました。私はフランス外務省にこのコンクリートの落下で事故がおきる危険性を説明するために写真を撮りましたが、それをご覧ください。全く信じられない事です。緊急修理は直ちに行われましたが、完全な修理資金をフランス政府から出資してもらうのに三年かかりました。1989年に防水と外壁のクリーニング工事を行いましたが、内装は2003年の修理工事を待たねばなりませんでした。

フランス外務省には九条山に建っていた旧日仏学館に関する記憶がほとんど残っていませんでした。実はその5年前に、近隣の人たちから崩壊寸前のその建物の危険性を何度も非難され、すでに撤去されていたのです。私が見た時は更地になっており、草は生い茂りジャングルの様になっていました。土地は南北に長く、東は山を背にし、西は本来ならば町が見えていたでしょうが、木々に遮られ何も見えない状態でした。私の人生の大きな感動の一つはそれから5年後のことです。1991年1月に新しい建物の工事が始まりました。ある朝その場所に行くと、なんと町が見えるではありませんか。それは、現在九条山のテラスから見るあの景色です。土地の強化工事とエレベーター塔建設のために木を伐採したのでした。そして、赴任してからの数か月間に、アーティスト・イン・レジデンスを建てることが決まりました。 京都大学の加藤先生が建築のプランを依頼されたのですが、それは九条山で第二の日仏文化センターを作ることについてすでに学生たちと共に考え始めていたからです。さらにフランス外務省が予測していた通り、関西のパートナーたちは「クロデールの方式」の再現を承諾しました。それは昔、東京の日仏会館と京都の関西日仏学館の建設に際して「器は日本がつくり、中身はフランスが担当する」というものです。つまり建設費は日本の民間が持ち、運営費はフランス国が持つ。ご存知の通り二十年の間そのように機能してきました。しかし最近フランス政府は民間の財団に運営予算の半分を任せてしまっています。一方、私は日仏学館館長としてヴィラの運営も行っていました。その後の歴代の館長もそのようにしてきましたが、2014年のヴィラの運営再開時に有能で熱心なクリスティアン・メルリオが任名され、それ以後九条山は独立運営になりました。

さて関西日仏学館についてですが、私の赴任当時は語学学校としてはまあまあ機能していましたが、文化施設としては何もしていないに等しい状態でした。私はほとんどゼロから文化活動のためのプラグラムを造らねばならなかったのです。日本の音楽界はこの百年において、ほとんどドイツ音楽に占領されていましたので、フランス音楽を演目の大部分にする条件で稲畑ホールを音楽家たちに無料で貸すことにしました。その音楽家の一人であるヴァイオリニストの森裕子さんは1988年ルクレール、フランク、ベートーヴェンとドビュッシのリサイタルを開いたのですが、彼女と、1990年に京都フランス音楽アカデミーを設立しました。このアカデミーではパリとリオンの国立高等音楽院の先生方によるマスタークラスと、室内楽の演奏会を提供していました。ご存知の通りいまやそのアカデミーは日本の音楽界における一つの地位を確立しています。本年は二十七回を迎えます。

一方、美術企画のアイデアを探して、私は案内を頂いた展覧会を出来る限り見に行くようにしていました。1986年10月25日、赴任して一ヶ月後でしたが、滋賀県立近代美術館に行きました。関西に赴任してきたばかりの私にとって、そこは正に世界の果てのようなものでした。森口華弘という友禅の人間国宝の展覧会でしたが、私はその時まで着物の展覧会に行ったことはありませんでした。その時見た作品は、当時の私にひっくり返るほどの大きな感銘を与えました。森口父子の作品集は今では私の蔵書の大切な一部になっています。今回のお話を準備するにあたり、その時のカタログをもう一度見ました。あれから三十年が経ちましたが、その時に受けた感銘は今も変わりません。素晴らしい世界、完璧を追及する世界、常に新しいものを追い求める姿勢。

(華弘さんの作品はいつも自然のそばにありますが、私が最も感動を覚えるのは、その中のいくつかの作品で、それは邦彦さんの抽象的で幾何学的な作品を予告するかのような作品です。例えば「羽衣」、「花の泉」、「早流」、「菱模様」のようなものです。この二人の芸術家は、作品によっていくら類似性があっても華弘さんのものは必ず自然により添い、邦彦さんの方は概念的です。「菊花文様」(華弘)と「花崖」(邦彦)、「おとづれ」(華弘)と「流砂紋」)(邦彦)。

私は館長時代、日仏学館で寝起きしていましたが、館長としてそこに住まいを置いた最後の人でした。退官後は古い日本家屋の借家に居を移し、古い柱に滋賀県立近代美術館のポスターを張っていました。それは華弘さんの作品「菊」をデザインしたものでした。この作品の黄色はえも言えず、遠近法によって描かれた様々な菊の花が見えますが、遠くの菊は、黄色しか見えなくなります。なんとも言えない効果です。

滋賀県立近代美術館ではもう一つの驚きが待っていました。そのとき初めて邦彦さんと会ったのです。彼は非常に心の暖かい人です。大きな声では言えませんが、実はこれは京都ではかなり珍しい事なのです。しかも彼の素晴らしいフランス語に圧倒され、私たちはすぐに永遠の友達になりました。二ヶ月後我々はパリで再会しました。邦彦さんはその時ジャンヌ・ビュッシェ画廊で彼の絵画作品の個展を開いていました。和紙を使った作品でしたが、その技術は友禅と同じものでした。紙を使い、目の錯覚を利用した一種のオップ・アートですが、ただ数本の直線と描かれていない空間によって描き出される模様。それは書き手に大変な厳しさを求める手法です。

さてその頃「パリ―京都友情盟約三十周年」にあたる1988年に京都の伝統文化に関する展示会をパリで開催しようと、京都市の文化観光局のスタッフが館長の私と連絡を取っていました。当時スタッフは二つの会場候補のどちらにするか迷っていました。一つは有名で伝統的なパリの装飾美術館。もう一つは、パリで一番有名なデパート、オスマン大通りのガルリー・ラファイエット本店です。結局ガルリー・ラファイエット本店が選ばれました。日本では展覧会がよくデパートで開催されていますが、フランスではこれは例外的で、もしかすると最初で最後かもしれません。先日その時のカタログを久しぶりに開いて、またまた感動しました。作品は百点ほどあり、すべて素晴らしく、意義のあるものでした。1988年の4月~5月の五週間にわたりガルリー・ラファイエットに展示されたものは、メジャーな美術館に展示されても充分に意味のあるものでした。

(岡山市林原美術館所蔵の「洛中洛外図」:元和元号の京都を描いた六曲一双屏風、「徳川家婦人籠」、「徳川家康の軍配」、野々村仁清作「瀬戸写筒水差」、金剛流の能装束他)。

1986年の暮れ、たまたま邦彦さんと私はパリにおり、一緒に展覧会会場の候補の装飾美術館へ行きました。その時はまだ開催場所が決まってはいなかったのですが、この美術館の重鎮が若い日本の芸術家に対してどれほど敬意を表し、大事にしているかを実感しました。実はその二十年前に邦彦さんはそこでグラフィック・デザインを学び、生涯の仕事にしようと考えていたようでが、バルチュス画伯の指示によって、日本に戻り父の元で友禅の仕事をすることになりました。今や邦彦さんは日本では大変尊敬される名人で、 2006年に,これまでになかったことですが、人間国宝である父が健在な内に息子の邦彦さんも人間国宝に選ばれました。そして、全国レヴェルで、伝統工芸の現状と今後の在り方を考える組織の役員でもあります。また、1994年、二十一世紀を目前にし、京都の芸術再生のプロジェクトを検討する京都市文化芸術振興計画検討委員会の最高責任者に選ばれました。私はちょうどその頃関西日仏学館館長のポストを辞め、同時にその二年前に開いた九条山の館長もやめました。その後立命館大学国際関係学部の教授になりましたが、その時光栄にもこの委員会のメンバーに選ばれました。実は懐かしく覚えているのはその委員会の本会議というよりもその委員会後の飲み会です。それは三条の旧郵便局界隈、今は京都文化博物館になっていますが、その向いにあるアールデコ風の旧毎日新聞社京都支局の「1928」の地下のバーや、委員の一人である小説家の持つ山の古民家で行われていました。バーで、あるいは古民家で、煙にむせながら野鳥を焼きながら、京都の芸術の再生を具体化にする明倫小学校を始め様々なプロジェクトが話し合われ、決められました。町中にあるこの学校はドーナツ化が進み廃校になりました。しかし建物はアールデコ風の素晴らしいモニュメントで、今は京都芸術センターとなり、芸術の展示・制作・教育の場として機能しています。邦彦さんはこのセンターの初代運営委員長でした。2000年にオープンしましたが、私はその数か月前に京都コンサートホールで歌手の奈良ゆみの協力を得て、プーランク作曲「人間の声」の一人芝居のオペラを演出していました。実は私と入れ違いに彼女はフランスに行きパリで活躍しており、現代音楽を専門にしている声楽家として名作曲家メシアンにも認められていました。邦彦さんは我々の「人間の声」の公演を気に入って下さり、2001年に京都芸術センターでのコンサートを依頼してくれました。内容は奈良ゆみが歌った無伴奏の曲をオペラ仕立てにするというものでした。その時に歌った曲の中には、彼女のために作曲されたものもありました。京都芸術センターの一階には「オープンスペース」という演劇空間があります。元々は明倫小学校の体育館だったところに、15m×10m×1mの窪みを造り、その二辺に客席になる階段を設え、一番外側は観客を囲む回廊になっています。それは様々な使い方のできる素晴らしい演劇空間でした。その上、日本では公演のために1-2日しかホールを使えないのが通常ですが、我々はそこを丸一週間使うことが出来き、お陰で丁寧に「ソロヴォイス」という題名の作品を仕上げることが出来ました。数曲の全く内容の異なる曲をつなげて作品にしたのですが、それらはうまく融合しあい「女の愛と生涯」を表していました:恋をし、裏切られ、絶望し、最後はその絶望を乗り越えた幸せ感に満ちた静けさで終わります。私の芝居では、最後の音の直後で照明は丸でギロチンの様にバサッとカットアウトすることがよくありますが、この無伴奏の作品においては徐々に弱めて行き、最後のフレーズは真っ暗の中で歌声だけが響いていました。オペラの世界では、きっと前代未聞のことであったかもしれません。

ミッシェル・ワッセルマン氏